26.10.2025 von SWYRL/Maximilian Haase

Erschreckende neue Bilder aus der "Nacht der Schande": Eine zweitelige ARTE-Doku rekonstruiert die antisemitischen Novemberpogrome 1938 anhand von bislang unbekanntem Archivmaterial.

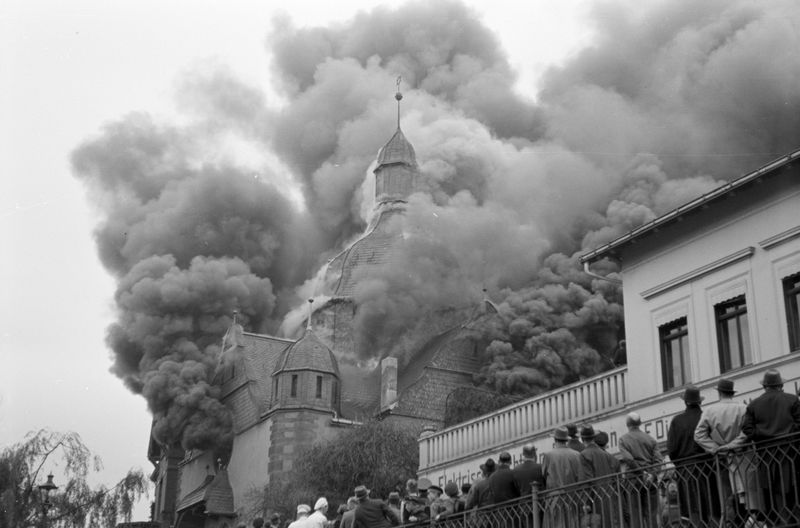

Es sind Bilder, die sich unauslöschlich einprägen: brennende Synagogen, zertrümmerte Schaufenster, aufgebrachte Männer mit Hakenkreuzbinden, wegsehende Passanten und aufgepeitschte Mitläufer. Viele Aufnahmen der antisemitischen Pogrome vom 9. und 10. November 1938, als die Nationalsozialisten ihren Judenhass in barbarische Gewalt umsetzten, sind bekannt. Und doch wird das NS-Verbrechen nun noch einmal filmisch neu eingeordnet. Die zweiteilige ARTE-Dokumentation "Die Nacht der Schande - Novemberpogrome 1938" rekonstruiert kurz vor dem 87. Jahrestag die Geschehnisse auf der Grundlage neu entdeckter und sorgfältig kontextualisierter Archivfunde. Fotos aus Privatnachlässen, wiederentdeckte Filmdokumente und bisher kaum ausgewertete Quellen zeichnen ein erschütternd präzises Bild jener hasserfüllten Tage - ebenso wie der Jahre davor, in denen das Pogrom propagandistisch vorbereitet wurde,

Der erste Teil (ab 20.15 Uhr) beginnt 1933 mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten und ihrem erklärten Ziel, das jüdische Leben in Deutschland auszulöschen. Denn, so zeigen die französischen Regisseure Marie-Pierre Camus und Guillaume Vincent eindrücklich auf: Die Pogrome kamen keineswegs überraschend. Sie waren die logische Eskalation einer Politik, die Entrechtung, Ausgrenzung und wirtschaftliche Ausplünderung jüdischer Bürgerinnen und Bürger systematisch vorantrieb. Die Nürnberger Rassengesetze von 1935 entzogen den Juden das Bürgerrecht, verboten Eheschließungen mit sogenannten "Ariern" und legalisierten die antisemitische Diskriminierung.

Schritt für Schritt, so dokumentiert es der Film, schafften die Nazis die Grundlagen für die offene Gewalt, die folgen sollte. Bereits vor dem November 1938 wurden jüdische Geschäfte "arisiert", Berufsverbote verhängt, Kinder aus Schulen ausgeschlossen. Als der junge Emigrant Herschel Grynszpan am 7. November 1938 in Paris einen deutschen Diplomaten erschießt, nutzt das NS-Regime diesen Vorfall als willkommenen Vorwand für die Planung und Durchführung von Pogromen im gesamten Reich. Das Attentat war nicht der Auslöser für die von den Nazis so beschönigte "Reichskristallnacht", sondern eher das Signal für eine Inszenierung geplanter und koordinierter Gewalt.

Abonniere doch jetzt unseren Newsletter.

Der Hass entlädt sich in Gewalt

Wie sich dieser organisierte Hass in jener Nacht entlud, zeigt ab 21.15 Uhr der zweite Teil der Doku: Über 400 Synagogen brannten, 7.000 jüdische Geschäfte wurden zerstört, mehr als 30.000 Männer in Konzentrationslager wie Buchenwald verschleppt. Mindestens 90 Menschen wurden ermordet, viele weitere in den Suizid getrieben. Die Nazis sprachen zynisch von einer "spontanen Aktion des Volkszorns" - tatsächlich aber wurden SA-Verbände, NSDAP-Funktionäre und Polizeikräfte zentral instruiert. An den Übergriffen beteiligten sich dennoch nicht nur Parteimitglieder, sondern auch Jugendliche, Schulklassen, Nachbarn.

Die neuen Archivaufnahmen, die für diese Dokumentation zusammengetragen wurden, zeigen die Pogrome nicht nur als historisches Ereignis, sondern als konkrete Realität: Häuser in Trümmern, jüdische Männer in demütigenden Gesten, Synagogen und Wohnungen vor und nach ihrer Zerstörung. Sie zeigen auch, dass der Antisemtismus allgegenwärtig war - von den zerstörten Geschäften der Hauptstadt Berlin bis in die Provinz nach Siegen oder Erlangen, in deren Stadtarchiven sich etwa Bilder verwüsteter Privatwohnungen wie der von Familie Benesi fanden.

Das gesellschaftliche Klima der Gleichgültigkeit, das diese Gewalt möglich machte, wird in den Bildern spürbar - ebenso wie der Bruch, den die Pogrome für die jüdische Bevölkerung in Deutschland bedeuteten. Wer bis dahin an Emigration dachte, versuchte nun in Panik zu fliehen. Doch nur wenige Länder waren bereit, die Flüchtenden aufzunehmen. Als wenige Monate danach der Zweite Weltkrieg ausbrach, war es für die meisten zu spät. Die Vernichtungsmaschinerie war in vollem Gange.

Vom strukturellen Antisemitismus zum Pogrom

Den Filmemachern gelingt eine kluge, bedrückende Montage aus Quellenmaterial, Zeitzeugenberichten und historischen Kommentaren. Dabei bleibt die Doku nicht bei der bloßen Darstellung der Gewalt, sondern deckt den strukturellen Antisemitismus auf, der dem Pogrom vorausging - und dessen Akzeptanz in großen Teilen der deutschen Gesellschaft. Der französische Blick "von außen" hilft hier umso mehr, den organisierten Wahn aus anderer Perspektive zu betrachten - auch abseits von Bezeichnungen wie "Reichspogromnacht", in der das "Reich" noch immer enthalten ist.

Angesichts der heute wieder zunehmenden antisemitischen Tendenzen vollzieht die Dokumentation "Die Nacht der Schande" im erschütternden Rückblick auch einen Rekurs auf die Gegenwart und Zukunft: Wer machte mit? Wer schaute weg? Und wie konnte es überhaupt so weit kommen? 87 Jahre nach den folgenreichen Novemberpogromen, die den Beginn der Shoah und damit des industriellen Massenmords an den Juden markierten, ist diese Doku wichtiger denn je. Weil sie die Zuschauerinnen und Zuschauer unmittelbar mit Hass, Gewalt und Ignoranz konfrontiert - und damit mit der Notwendigkeit, eine Wiederholung dessen zu verhindern.